理水龙荒︱烽火与渠影:河西走廊水利遗产中的军事暗线

中国陆地版图中有30%的面积属于干旱区,涵盖河西走廊、宁夏平原、天山南北路、阿拉善高原与柴达木盆地等重要区域。水资源开发是干旱区社会经济存在发展的前提,水利史因之在干旱区整体历史中具有纲纽意义,与环境演化路径、边疆治理模式、区域社会特质等课题关系密切。干旱区水利史研究曾长期游离于中国水利史的主流关切之外,近年来学术界的相关讨论渐趋活跃,发现干旱区水利史的独特问题是重要进展。“理水龙荒”栏目的作者,都是正在或曾经作为兰州大学张景平教授团队成员从事干旱区水利史研究的青年学人,他们将从不同方面围绕河西走廊、宁夏等地的关键水利史课题呈现自己的思考。

引子

2025年5月1日,备受关注的悬泉置遗址景区正式开园试运营。当游客步出悬泉置遗址的黄土残垣,目光掠过火焰山嶙峋的岩壁,一个切肤之问自然浮现:两千年前戍守此地的汉卒,究竟从何处汲取维系生命的清泉?景区电瓶车沿砾石小径蜿蜒前行,山坳转折处,一泓碧水蓦然撞入视野——崖壁裂隙间汩汩涌流的吊吊泉,正是当年驿卒与使臣共饮的水源。泉眼四周芦苇丛生,植被蔓延伸展,在焦黄色戈壁中的这一抹绿痕,恍若西汉贰师将军李广利剑刺石崖引出的神迹。

图1 悬泉置遗址,图源甘肃省文物局官网

在这片年均降水不足50毫米的旱渴戈壁,纵横交错的古渠暗隧、坍圮堤坝、悬壁洞子,远非仅服务于农业灌溉的“输血管道”,它们被更深层地编织进帝国经略边疆的经纬之中——唐蕃战争时瓜州刺史张守珪在疏勒河上借水道漂木、兴修水工;康雍乾三朝用兵西北,讨赖河流域的灌区支撑着旷日持久的军需;悬泉置的一眼清泉,则维系着汉代西域情报网络的高效流转。当烽燧燃起狼烟,这些水利工程瞬间迸发出冷冽的战术价值,水网决定行军路线,水源左右关隘存亡,乃至一场千里远征的最终胜负,皆系于此。

本次河西走廊水利遗产调查,为团队揭开了意想不到的研究维度。在爬梳水利文献与踏勘工程遗存的过程中,笔者发现河流水利凭借其战略资源属性与边疆秩序形塑功能,显现出与军事活动深度交织的内在逻辑,既是“以水定战”的军事基建,也是“以水定疆”的权力抓手。河渠网络所构筑的后勤命脉与天然防御工事,将水资源转化为操控战局的资源型武器。不同政权凭依水权制度固化管辖疆域,让水流走向成为主权意志在地理版图上的液态延伸。水利工程由此超越了农业命脉的角色,成为军事博弈与疆域秩序中的关键因素。

一、以水定战——水利遗产的军事基建属性

祁连山涵养水源,汇成条条清流,成为河西诸多绿洲存续的命脉。对历代中原王朝而言,如何最大化利用祁连山馈赠的水资源,构建人工军事设施,始终是经略河西的核心命题。

汉武帝挥师攻取河西后,匈奴势力顿失依托,一时间河西大地“空无匈奴”。然而,匈奴显然不甘轻易放弃这片肥美的牧场和战略要道,仍“时有候者到”。汉廷不堪其扰,随即着手在河西走廊构建永久性军事防御设施——长城。长城不仅防守河西走廊的前沿阵地,更成为遏制匈奴南下侵扰的重要屏障。沿线设置的关隘与烽燧,与水利设施相辅相成,共同构筑起一道坚不可摧的防线。

在河西军事防御体系的构建过程中,深谙西线战局的赵破奴受命统筹防务,其核心思路在于依托疏勒河水文资源构筑防御工事。汉军在玉门关以东的疏勒河南岸台地营建河仓城,这座选址精准的军储基地,借河道断崖形成天然护障,就地取材红柳枝与河流淤泥,分层夯筑外围城墙。城南戈壁制高点上耸立的仓亭燧可俯视瞭望,自燧台向西沿疏勒河南岸延伸的长城墙体,伴随河道蜿蜒千余里直抵罗布泊。其营建深刻诠释了军事工程与水系的共生关系,疏勒河径流滋养的植被构成天然骑兵屏障,戍边军民就近采用水利建材,成为河西地区沿用千年的借天然水利构建防御纵深的典型模式。

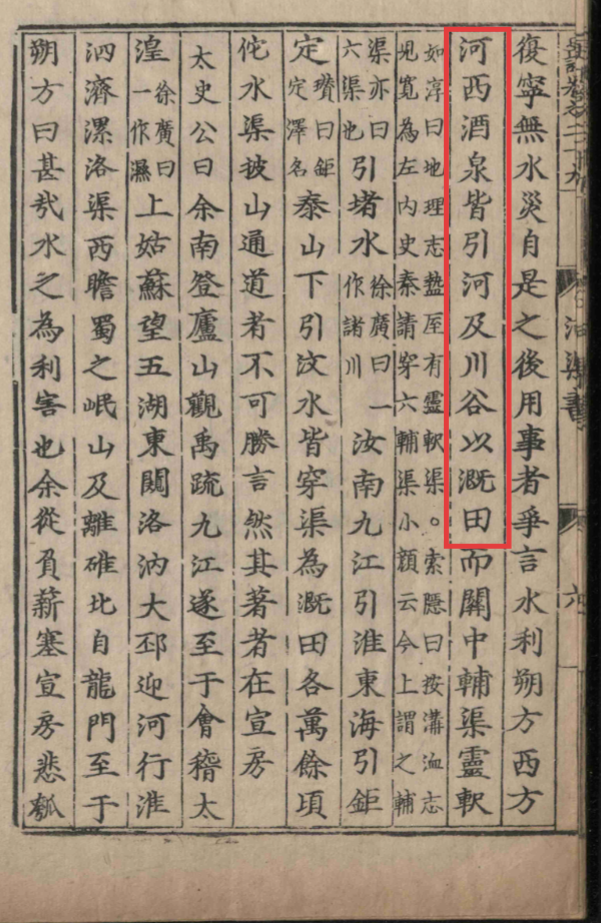

元鼎四年(公元前113年)秋,在敦煌西南的戈壁腹地,渥洼池这片由祁连山水源汇聚而成的绿洲,一名叫暴利长的戍卒向汉武帝奏报,天马从渥洼池中腾跃而出。这一精心策划的祥瑞事件顿时令朝野震动,汉武帝更是宣称“朕其御也”的豪迈之言。其间所蕴含的,正是中原王朝对西部边疆志在必得的强烈欲望,这份自信即源于对河西水利的绝对掌控。两年后,在敦煌西南的党河峡谷中,一座后世频繁提及的水利工程——马圈口堰拔地而起。工匠们以红柳夯土筑堰,迫使湍急的党河水转向东流,将戈壁滩涂化为汉军屯田的膏腴之地。《史记·河渠书》中“河西、酒泉皆引河及川谷以溉田”的记载,恰是对这一过程的高度概括。

图2 《史记·河渠书》书影

我们不妨从政治心理的角度分析,“渥洼池出天马”绝非简单的祥瑞闹剧,武帝亲撰《天马歌》亦非附庸风雅,歌词中“涉流沙兮四夷服”的宣言,将天马出世与“凿空西域”绑定,使渥洼池升格为经略西部的地理意象,历代文人也反复征用这一“神性”象征,清代虽误将“汉渥洼池”碑立于月牙泉,但亦足可说明这一池碧水早已超越自然属性,成为边疆治理的隐喻性基础设施:谁掌控了水源,谁便掌握了驰骋西域的天马。

《孙子兵法·虚实篇》以水喻兵的精辟论断,早已在中国古典军事理论中奠定了理论基石:“夫兵形象水,水之形避高而趋下,兵之形避实而击虚。水因地而制流,兵因敌而制胜。故兵无常势,水无常形。”这种水性与军事的理论隐喻,贯穿中国三千年军事实践,从春秋时期的壅汾水灌晋阳,到抗战时期黄河花园口的战略决堤,皆可印证此点。

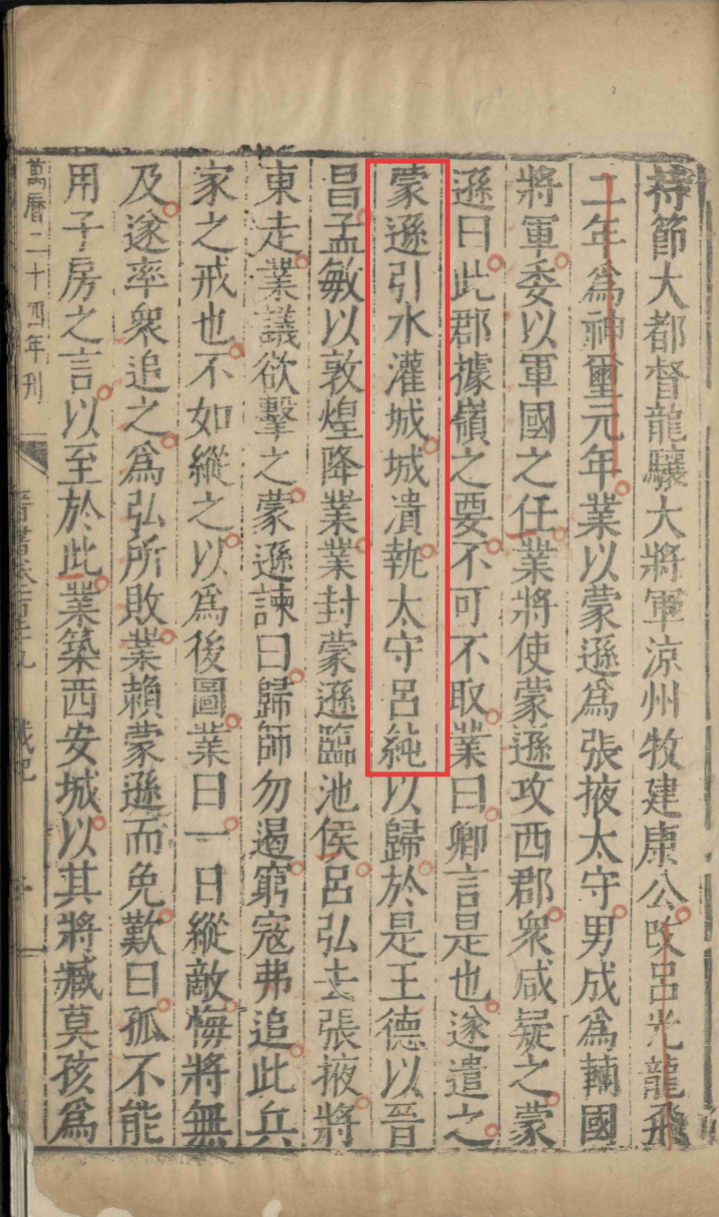

干旱少雨的河西走廊,恰恰提供了这一理论落地的历史现场。尽管此地年均降水不足百毫米,却频现“以水代兵”的经典战例。一代悍将沮渠蒙逊堪称典范,《晋书·沮渠蒙逊载记》载,北凉神玺二年(398年)五月,蒙逊率军围攻后凉西郡,当常规攻城受挫,他转而壅水灌城,持续浸泡导致夯土城墙基质溶蚀,结构崩解,城池遂陷,太守吕纯被俘,此役震动河西,后凉晋昌、敦煌太守相继献城归降,北凉主段业特封蒙逊为临池侯。

《十六国春秋》记载,沮渠蒙逊遣世子德政率众二万攻敦煌,敦煌太守李恂闭门不战,攻之不下。蒙逊乃自率众来攻,三面起堤,引水灌城。李恂遣壮士一千,连版为桥,潜欲决堤。蒙逊勒兵逆战,承等开门出降。李恂先杀其妻子后自杀,蒙逊遂屠其城。

图3 沮渠蒙逊引水灌城,见《晋书》卷129《沮渠蒙逊载记》

沮渠蒙逊两度借水力摧城拔寨,揭示出干旱区政权如何将稀缺水资源转化为战略打击力量,这类案例迫使我们重新审视河西水资源的战略价值。从军事地理学视角看,河流水系不仅是构建作战体系与后勤线路的基础性地理依托,更是影响战争进程与结局的决定性变量,此理亦于前代显现,后世历代亦复如是。

二、以水定疆——“军政管辖”权力刻写河流边界

2011年6月,国务院正式批复了由国家发展改革委员会和水利部提交、清华大学王忠静教授团队主持编制的《敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划(2011—2020年)》。该规划作为敦煌地区水资源管理的重要纲领,长期指导着当地水资源的可持续利用与生态保护实践。然而,一个引发笔者深思的问题是:苏干湖水系与疏勒河水系在自然水文条件下并无水力联系,为何在《规划》中被纳入疏勒河流域范围?

个中缘由晦暗复杂,唯有回溯清代此地的军事布防格局,方能窥见答案渐显的脉络。清廷经略西北之际,综合权衡多重因素,选定河西走廊尤其是嘉峪关以西地区作为进兵新疆的战略后方。其中,水资源要素对河西走廊西部战略布局的形成产生了深刻影响。时任靖逆将军富宁安深谙此道,《清圣祖实录》即载其奏议:“嘉峪关外布隆吉尔之西,古所谓瓜州、沙州、敦煌郡之处……昔曾建筑城池,屯兵耕种,至今旧址尚存。田土广阔,宜于牧放马畜,兼有河水,若于此处屯田,驻扎绿旗兵三四千名,设总兵一员管辖”。此议清晰地反映了基于水系条件部署军事力量与后勤保障的核心考量。

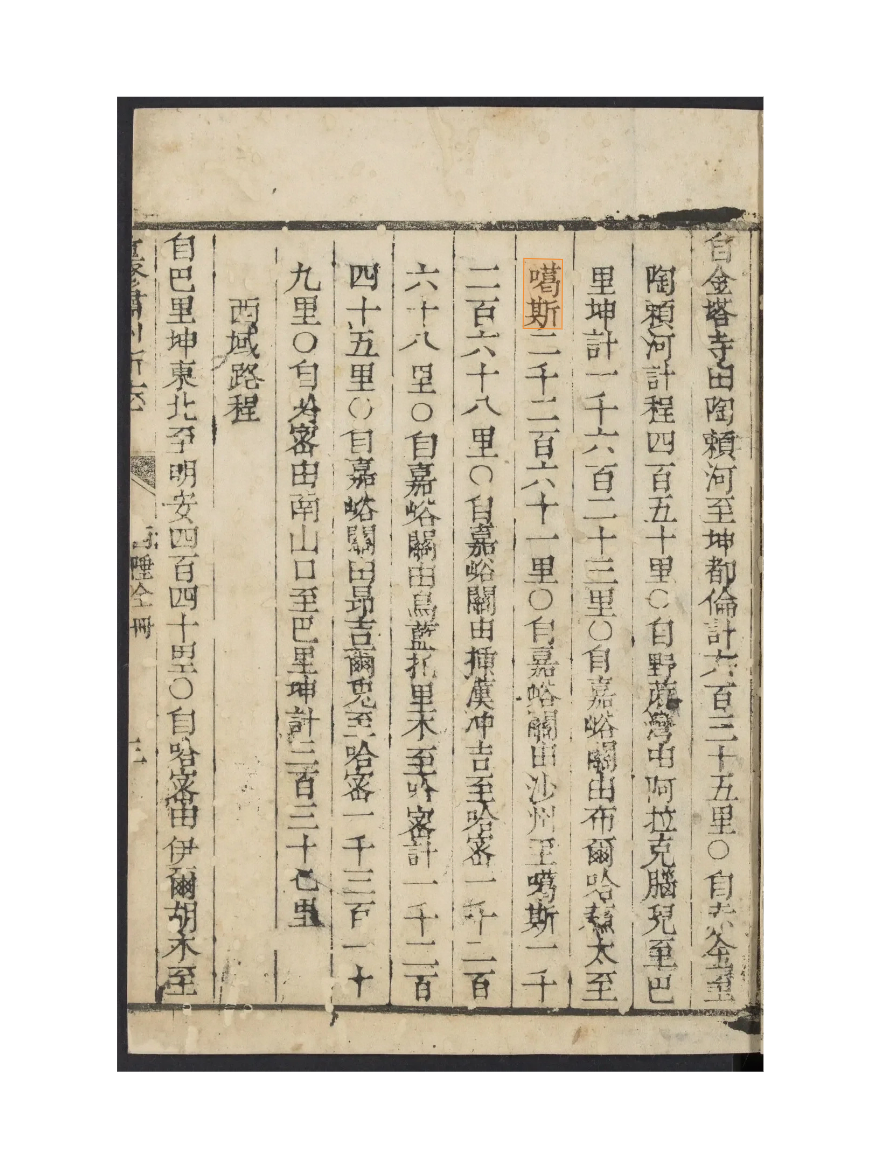

康熙五十四年(1715年),清圣祖发兵征讨准噶尔,分遣两路大军深入西北,成钳击之势。其中西路军出嘉峪关,行军一千四百余里直抵哈密,威逼吐鲁番。此西路一线,不仅是准噶尔部进入沙州、嘉峪关之要道,亦为连通天山、青海与西藏的主要捷径。清军若能控制此路,便可阻断策妄阿喇布坦与青海蒙古、西藏联络支援之势,而整个西路布军的关键,正在于扼守咽喉的噶斯-色尔腾防线。

图4 酒泉市肃北蒙古族自治县石包城遗址附近239省道,笔者自摄

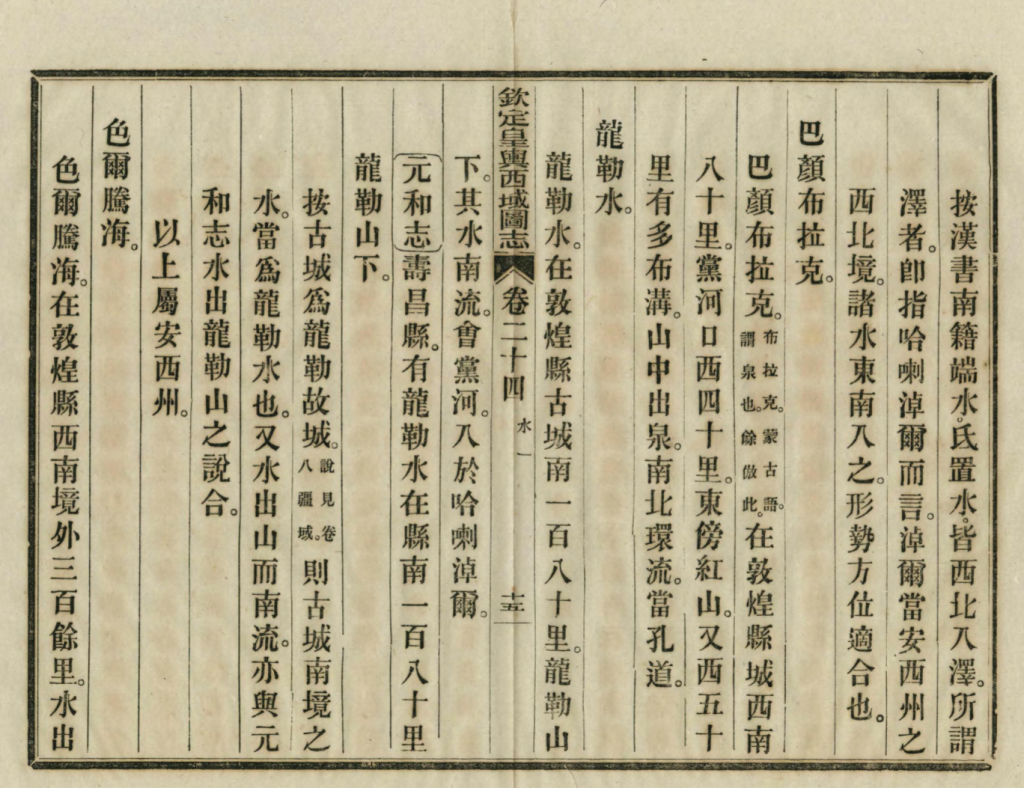

据李文实先生实地踏勘,噶斯即今阿尔金山支脉阿卡腾能山和南部齐曼塔格山之间的开阔地,色尔腾即今日所谓苏干湖。康熙五十四年四月,清廷派董大成率领满汉兵马从“肃州出嘉峪关,自嘉峪关至噶斯口三千余里”,前往驻防,董大成奏报:“噶斯口路径甚窄”,并“三面雪山,中有一线水草”,该处“东南走青海、西宁、大通河,半月即到永固城。西北走柴旦木、吐鲁番等处,乃策妄阿喇布坦出入咽喉要路。”足可见此地甚为险要,于此驻军即可凭借地利阻击敌军,达成阻断敌方交通线的战术目的。康熙五十五年(1716)三月,吏部尚书富宁安上奏:“贝子阿喇布珠尔及诺颜、绰尔济等居住之色尔腾等处,达颜台吉属下之台吉等居住之柴旦木等处,俱通噶斯口之察罕齐老图地方。请令新满洲二等侍卫俄木巴里、厄鲁特一等侍卫达克巴臧布等,驻札色尔腾、柴旦木等处形胜之地侦探。”从战略布局来看,这是将色尔腾(苏干湖)置于嘉峪关——噶斯口防线的关键地位,并安排青海和硕特部与清军进行联防,从而保卫沙州、布隆吉尔乃至嘉峪关一带的战略腹地。这一重要的战略节点也为侍卫阿齐图发现并奏呈康熙帝:“自噶斯口过打布孙瀚海,有地名噶顺,可进色尔腾地方,此处亦当设兵防守。”如此,噶斯-色尔腾防线在河西走廊军政辖区中的地位陡然上升。

图5 《钦定皇舆西域图志》卷24《色尔腾海》书影

更为重要的是,噶斯地区僻处柴达木盆地西北边缘,自然条件极为恶劣,阿尔金山前植被稀疏,地表几无覆盖,难以支撑军队长期驻防所需的粮草供应。清廷对此早有预判,故在军事部署之初,便已将粮草转运通道纳入规划。据苏努奏称:“噶斯路既已驻兵,不可不设台站。自布隆吉尔至噶斯一千余里,已由兵部派兵驻扎沿途台站,并于领催内拣选三人,均匀带兵值守。”尽管路途遥远、转运艰难,军粮仍不得不依赖河西走廊一线进行调拨。苏努在奏文中进一步指出:“原运之二个月廪饩米,及续运之五十日米,合计一百一十日口粮,仍估计短缺四十余日。”此语清晰反映出沙州-噶斯一线防线对河西走廊粮饷供给的高度依赖。

图6 《重修肃州新志·西陲记略》中对噶斯的描述,乾隆二年刻本,第3页

从以上分析可见,噶斯-色尔腾防线不仅是康熙帝西北用兵体系中西路防务的重要组成,其存续更高度依赖于来自布隆吉尔、沙州等地的粮饷支援。正因如此,该防线在战略与实践层面均被纳入河西走廊的南部军事辐射范围。这一历史事实也为上述问题提供了合理解释,尽管苏干湖水系与疏勒河在自然水文上并无关联,但在清代以军事需求为导向的边疆治理结构中,它因地处同一军政辖境而被长期视作疏勒河流域的一部分,并由此形成延续至今的归属传统。

图7 酒泉市阿克塞苏干湖候鸟自然保护区,调查组成员兰州大学历史文化学院硕士杨璐摄

三、河流水利与军事战争的双向互动

自然水文格局与人造渠系不仅深刻形塑了军事防御体系的结构与布局,军事活动也反过来对区域水系的开发和渠网体系的演变施加了能动的改造。在这一双向塑造的过程中,军事活动既通过对空间的认知与界定,建构起人为的流域秩序与疆域划分,也借由大规模筑渠引水、兴屯置田等工程实践,主动重塑植被环境与水利工程的空间形态,体现出自然与人力在历史场景中的持续对话。

河西走廊水利遗产的价值,恰在于揭示这种多元交织的历史逻辑。以往研究常囿于“水利-屯田”的单一范式解释区域社会变迁,然而真相往往埋藏于军事、政治与生态等多重因素互动的深层语境之中。上文从军事史视角出发,不仅梳理了水系对防御体系与聚落格局的制约作用,更指出军政权力如何通过水系划分与资源控制,反向参与了水利史的知识生产与地域秩序建构。期待未来有更多维度的观察介入河西走廊水利遗产研究,从而推进对其丰富历史层理与人文意义的再发现。